鹿昆例会 2013-3月 in 博物館

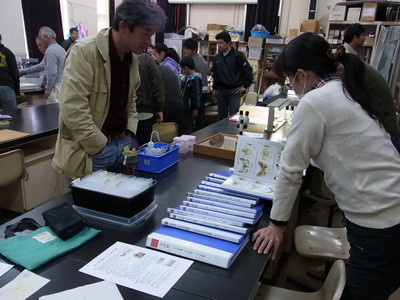

鹿児島昆虫同好会の3月例会に出席してきました。

今回は、日曜の昼間(午後)に例会をしてみるのはどうか?ということで、

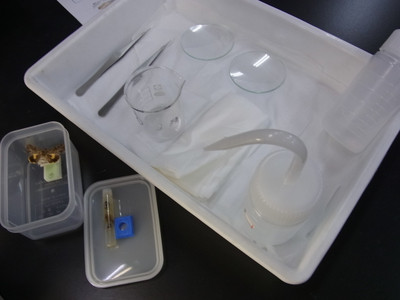

博物館の3階、研修室をお借りして、行われました。

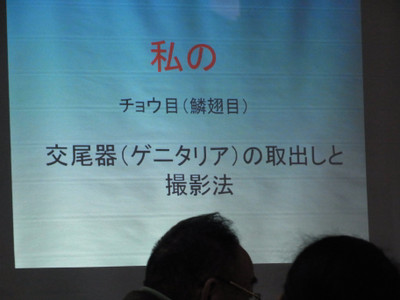

今回の話題提供は、蛾を専門に研究していらっしゃる福田輝彦先生です。

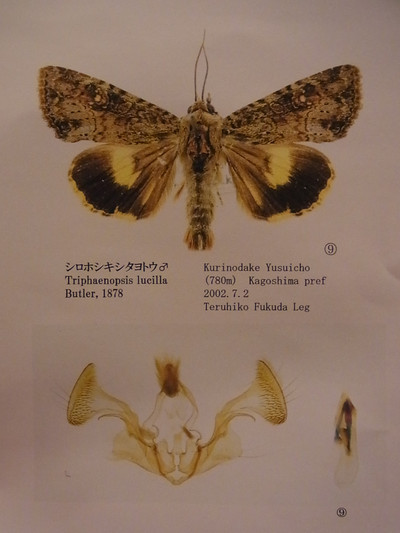

「ガの交尾器:取り出し教室 ~これは同じ種類なの?~」でした。

見た目がソックリで同定が難しいもの、標本自体がボロボロで同定が難しいもの、

それを少しでも解決できるというのが、交尾器を識別する方法というわけです。

輝彦先生は膨大な種類と数の交尾器を取りだし、撮影し、ファイル(データ)化、

交尾器の標本の保存まで、きれいに細かく分類していらっしゃいました。

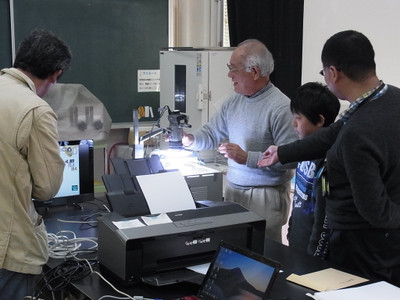

今回はそのノウハウをスライド&ビデオで紹介して下さり、

参加者はサンプルを使って、実際に自分たちでもやってみることができました。

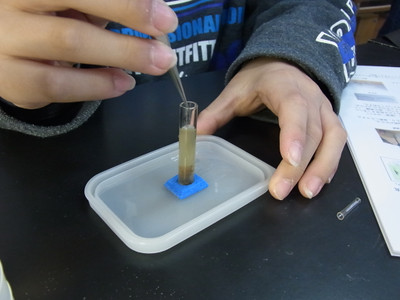

加熱処理済みの腹部をピンセットで取り出しているところ![]()

ハチっ子君と長男。一緒に助け合いながらの実技![]()

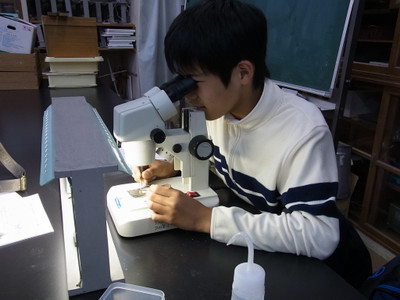

長男はせっかくの双眼実体顕微鏡より、自分の眼の方がいい??

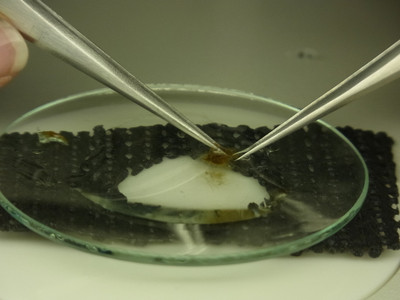

交尾器の周りの毛を取り除く作業。両手で先の細いピンセットをうまく使って。

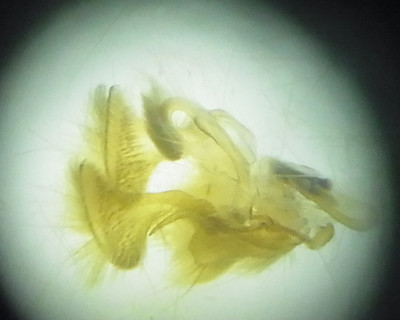

作業の途中で、試しに顕微鏡にコンデジを当ててマクロ撮影。この程度![]()

バルバ、ウンクス、エデアグス…この3つの部位の名前も初めて覚えました。

これらをきれいに取り出して、整形する作業は難しかったようですが、

子どもたちは何とか自力で上手にこなしていきました![]()

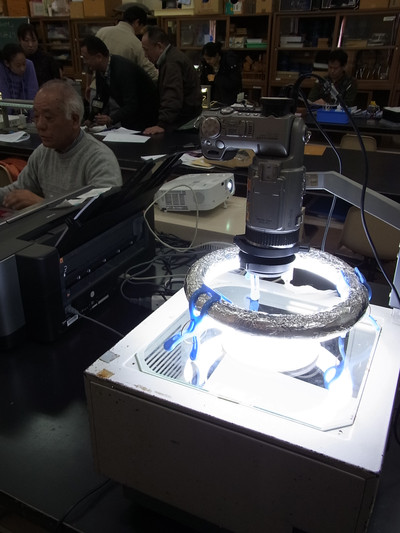

作業が終わったら、輝彦先生オリジナルの撮影台に乗せて撮影していただきました。

輝彦先生の授業、実技で2時間弱、そのあと、福田晴夫先生からも関連話題。

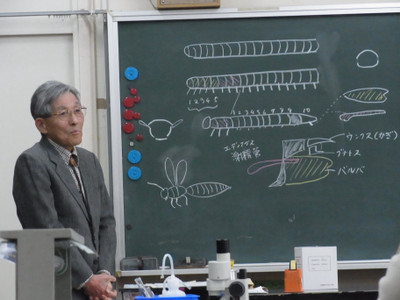

「今度はもう一人の“福田”です(笑)」と自己紹介![]() 昆虫の進化について。

昆虫の進化について。

その後、一人一話もそれぞれ近況やチョウの初見情報、お知らせなど盛りだくさん。

私は宮崎に行った時の話をさせていただきました。

帰る前には、輝彦先生からみなさんが作業されたそれぞれのサンプルと、

標本写真プリントアウトのプレゼントがありました。

長男のものはこんな感じ。ここまでしていただけるなんて![]()

とても今日初めて作ったものとは思えない、専門家の標本みたいです![]()

貴重な体験になったと思います。

ここからまたいろんなものに共通し、発展し、幅が広がればいいなと思いました![]()

これはこれは詳細なご報告。ありがたい。楽しそうですね。いいなあ。体が二つあったら間違いなくそちらへお邪魔したでしょうね。それに懐かしい方々の楽しそうなイキイキ笑顔。元気もらえます。ぼっちゃんの作った標本のぷりんと。かっこよすぎです。博物館にそのまま展示できますね。

投稿: 金太郎 | 2013年3月 4日 (月) 23:39

金太郎さま

私もやりたかったくらいです

私もやりたかったくらいです )

)

昼間の例会、これはこれで楽しかったです

私のレポートは「その場の雰囲気が伝わればいい」程度

もっと詳しく知りたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません

(手順や薬品名など)

あくまでも、私は一般市民なので、専門的なことはこの場では語れないのですが、

本当に貴重な経験をさせていただけたと思います。

(…って、やったのは子どもだけど

体二つ欲しいですね。いつもそう思います。

金さんとの鳥見にも行きたかったし

鹿昆のみなさんも相変わらず元気ですよ

いつかまた例会やイベント等にも戻ってきてくださいね

投稿: rurin | 2013年3月 5日 (火) 11:07